要望に合わせ創造と変革 「色々と教えると新しい経営はできないだろうから、あなたには多くは教えない」―。工作機械業界のカリスマ、牧野二郎前社長がそう伝えるほど、全幅の信頼を置く。 顧客重視をより進化 入社時に「機械もソ…

日本金型工業会 会長 小出 悟氏 (小出製作所社長)

〜鳥瞰蟻瞰〜

金型は量産の道具理解するマスターが必要

人材発掘が経営者の仕事

人材発掘が経営者の仕事

「金型は量産のための道具である」と長年言い続けています。金型というものの本質がそこにあると思うからです。お客様は金型が欲しいわけじゃない。金型を使って効率的に作った部品を求めているわけですから。

こうした考えに至ったのは、僕が根っからの技術者じゃないからだと思います。大学卒業後、愛知県のプラスチック型メーカーで組付けなどを担当しました。わずか3年。「金型はこんな理屈でできているんだ」と分かった程度です。その後、小出製作所に入ってからは、基本ずっと営業畑。だから、技術に固執することなく、金型を客観視できると感じています。

冒頭の考えは今後より重要になると思っています。金型に求められていることが高度化しているからです。というのも、昔はお客様に言われた通りの金型を作るだけでよかった。だから、早く削るとか、精度を出すことに執着してきたし、仕事をもらう上で、それらは重要なスキルでした。今はそれだけではダメです。「新素材を成形するのにどんな型が必要か」、「この型でどれだけ生産性が上がるのか」などと問われることが増えています。

つまり「金型は量産の道具」という理解を深め、金型技術だけでなく、量産までマネジメントできる人材が求められているわけです。当工業会が4年前に始めた「金型マスター認定制度」はまさにそうした人づくりと目指しています。

マスターに望む人物像ですか。言うならば、一人で海外に渡って、営業し、トラブルを解決できて、会社に利益をもたらすような人でしょうか。それをするには、金型技術だけでなく、営業スキルや生産管理まであらゆることを身に着けなくてはいけない。

世の中の変化が激しいので、マスターが習得すべきことは増えています。その一つがIoTやAIでしょう。ロボットや自動化技術が進化する中で、これらのスキルは避けて通れません。だから、今後はマスターの教育プランに、IoTやAIのプログラムを入れていこうと考えています。

ただ、IoTやAIは金型と同じく、あくまで道具です。だから、技術だけでなく、本質を理解する必要がある。IoTやAIを使って何をするのか。金型でどう生かし、どういう成果を出すのか。マスターには自分なりの考えを持って新しいことに挑戦して欲しいですね。

マスターのような人材の育成には時間はかかります。だからマスター制度は継続が大事だと思っています。そして、10年後に会社や業界を支えていける人材になって欲しい。人材不足を嘆く声は多い。けれど、各社にマスターになれる人材は必ずいるはずです。経営者はこうした人材を発掘し、育成することも重要な仕事だと思います。

金型新聞 2020年5月14日

関連記事

ダイカスト金型メーカーの七宝金型工業・松岡寛高社長はアメリカ、カナダ、メキシコの北米市場の開拓に向けて、金型メーカーが手を取り合い、設備、技術、営業活動でサポートし合うパートナーシップを進めている。同社は2015年にメキ…

自動車のプレス金型を手掛ける明星金属工業は、工場のエア効率化や照明のLED化などにより16年間でCO2排出量を18・5%削減した。カーボンニュートラルへの取り組みを推進する上田幸司社長は「CO2削減に取り組むことで無駄な…

厳しくなる世界各国の燃費規制に対応するため電気自動車(EV)を始めとする、次世代自動車の浸透スピードは加速している。加えて、自動運転も次世代技術として注目を集めている。こうした自動車の変化は金型にどう影響するのか。電動…

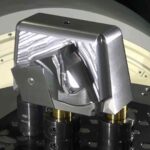

自動車向け大型プラスチック射出成形用金型メーカーのTMWが、金型製造の効率化に向けた取り組みを進めている。販売代理店も務めるクランプシステムや、5軸加工に対応した最新の切削工具などを活用し、加工時間や段取り工数の短縮、5…