4月に本学にある、地域連携スマート金型技術研究センター内に「次世代3次元積層技術研究会」を立ち上げました。活動は金属3Dに関連した研究会と勉強会ですが、岐阜大が目指すのは金属3D積層技術を生かした金型づくりを社会実装する…

日本金型工業会 金型マスター制度発足

“世界”との差別化図る

日本金型工業会は日本の金型メーカーが作る高品質な金型を世界へ発信し差別化を図る「金型マスター認定制度」を発足させた。今年で設立60周年を迎える同工業会の記念事業として会員企業から金型製造経験10年以上の推薦者(受講者)を募り、マスター認定に向け第1回金型アカデミー(講義など)が7月25日、ウィンク愛知(名古屋市中村区)で開かれ25人が受講した。

金型マスター認定は認定制度を導入することで、他国との技術力の差別化を図り、日本の金型の真価を世界に示し、より分かりやすい形で見せる化することで日本のブランド力を高める取り組み。認定されるには金型アカデミーを受講する必要がある。受講する推薦基準は同工業会正会員に所属し、日本の金型作りを後進に伝える能力・意欲のある者で金型製造を10年以上経験し工場長・工場長に準ずる能力のある者を対象としている。

金型アカデミーは第1部(10講義)と第2部(10月)の講演があり、10月13日に東京都港区の機械振興会館で認定式を行う。

第1回アカデミーでは日本工業大学の横田悦二郎教授や同じく同大学の小田恭市教授が登壇し、日本の金型が直面する海外展開の課題やアジアの素形材産業の構造変化、変化する金型の市場変化について紹介。今後普及が予測される電気自動車などの影響で部品や求められる金型が変化していくとした上で、横田教授は「今後金型メーカーは変化する顧客に対応することと、世界に供給する金型のメンテナンスなど同業者との協力関係も必要になる」と話した。

金型新聞 平成29年(2017年)9月10日号

関連記事

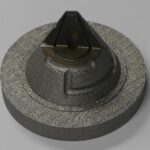

廃棄部分の再利用も可能に 高機能フィルムの製造に適した押出成形金型「Tダイ」などの設計を手掛けるアクスモールディング。同社は、今年の3月にソディックの金属3Dプリンター「LPM325S」を導入。押出成形金型の設計の簡易化…

新しい市場ニーズに対応 ダイカストマシンメーカーのヒシヌママシナリー(埼玉県嵐山町、0493・62・3311)は昨年11月、菱沼慎介常務が社長に就任した。同社はマシンだけでなく、自動化装置や金型温調機などの周辺装置も含め…

今春の勲章で旭日単光章を受章した。世界中で安定して内燃機関向けの金型やダイカスト部品を供給し、自動車産業を支えてきたことなどが認められた。 松村精型への入社は1978年。当時では珍しいCAD/CAMの導入や解析ソフトの開…

大手切削工具メーカーの京セラは9月、高硬度材加工用(微細加工)のソリッドボールエンドミル「2KMB」を発売し、微細加工市場に参入した。これまで旋削チップなどを強みとしていた同社が焼入れ鋼など高硬度材を使用する微細加工市場…