「コロナ禍で航空機など需要が落ち込み、試作車市場も変化している」と語ったのは鳥羽工産の傍島聖雄社長。同社は金型製作(プレスや射出成形)から量産(少ロット)まで一貫生産体制を強みに、これまで自動車の試作型や試作車の製作、航…

この人に聞く

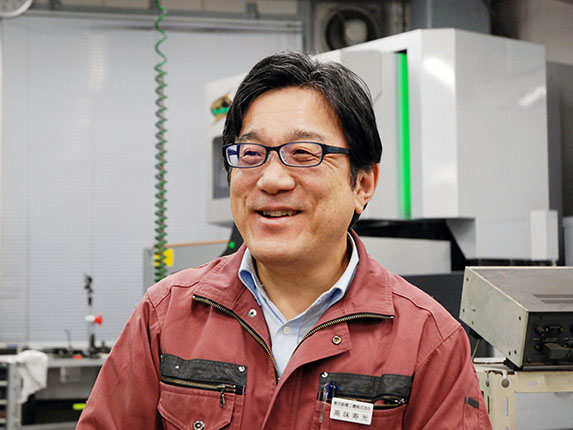

東京鋲螺工機 高味寿光社長

国際競争に負けない型づくり

冷間鍛造金型メーカーの東京鋲螺工機(埼玉県新座市、048・478・5081)はこの10年間で、売上規模を倍増させた。リーマンショック後の急激な落ち込みから、超硬合金の直彫り加工技術の開発や顧客の拡大、海外進出などに取り組み、ここまで成長した。「今後も国際競争に負けない金型づくりを続けていく」と話す高味寿光社長に成長の要因や現在の取り組み、今後の方向性などを聞いた。

新社屋になってから10年が経った。

当時はリーマンショック後でどん底だった。主要顧客であった小ネジメーカーの生産量は激減し、今も廃業が続いている。そこから立て直し、80社程度だった顧客数も3倍近くまで増加した。その要因の一つが需要先の変化だ。かつては弱電関連が大半を占めていたが、現在は自動車関連がほとんど。

2015年に開設したタイ工場の状況は。

立ち上げから数年は厳しい時期が続いたが、地道な営業活動の結果、数社だった顧客は十数社まで広がった。技術面でも加工精度は5μmを実現し、生産能力は月産100個ほど。標準的な金型であれば、日本と遜色ないレベルで製造できるようになった。

超硬合金の直彫り加工にも注力してきた。

これも成長できた要因の一つだ。直彫り加工は電極製作や磨き工程を削減できるため、放電加工に比べ加工時間を大幅に短縮でき、生産性が向上する。現在の国内の生産能力は月1000~1500個と10年前の2倍になった。ただ、加工の割合は放電加工がまだ半分ほどを占めており、深物や複雑形状など加工範囲の拡大が直彫り加工の今後の課題だ。

現在取り組んでいることは。

自動化だ。今後、労働人口が減少し人材不足の深刻化が予測される中、少ない人員でいかに生産力を維持できるかが課題だと考えている。将来的には現在の半分の人員でも同じ生産量をキープできるような生産体制を構築したい。

具体的には。

直彫り加工による自動化に加え、放電加工の自動化も進める。タイ工場では電極やワークの自動交換システムへの投資を予定している。3年以内に本格的な運用を目指し、上手くいけば国内工場にも展開するつもりだ。

冷間鍛造金型の未来は。

自動車が電動化や軽量化しており、当社としてはチャンスだと捉えている。電動化で電動部品が増えれば、当社が得意な電気接点の金型の需要も拡大する。また、軽量化のためにボルトを小型化するため、5㎜以下の小径が得意な当社にとっては顧客の拡大が狙える。こうした需要拡大に備えるためにも生産性のさらなる向上は不可欠だ。

今後の海外展開は。

タイだけでなくその他のASEAN諸国、インドにも営業拠点を設ける考えだ。当社の強みである超硬合金の加工技術力と品質の高さで、今後も国際競争に負けない金型づくりを続けていく。

金型新聞 2019年4月10日

関連記事

〜世界の需要どう取り込む〜 世界の金型需要を取り込むには何が必要か—。世界各地の金型工業会の設立に関わり、世界中の金型業界をよく知る日本金型工業会学術顧問の横田悦二郎氏は「コロナで世界の金型需要は高まるが、需要を確保す…

もっと広義な意味に 緩やかな連携が進む 経営者は思考の変革を 〜M&A・企業連携〜 1959年生まれ、大阪府出身。82年サンスター技研に入社、2005年同社代表取締役、19年2月ツバメックス代表取締役に就任し、…

ものづくりのお役に立ちたい 未来を拓く新技術 来場者の技術革新に貢献 JIMTOFで展示された工作機械や機器、ソフトなど金型や部品加工における最新技術を一堂に集めて披露するUMモールドフェア。今回は新型の5軸加工機や…

金型製作工程を短縮 設備強化で需要に対応 イワタツール(名古屋市守山区、岩田昌尚社長)が2010年に発売したトグロンハードドリルは焼入れ鋼用穴加工ドリルとして、ここ数年需要が急増し供給が追いついていない状況だ。同社の岩…