加工効率高める金型を設計 歯ブラシのプラスチック金型を手掛ける武林製作所(大阪府八尾市、072・998・1207)の金型設計技術者・千田雄一さんが、2023年の「八尾ものづくり達人」に選ばれた。金型の加工効率や品質を高め…

新日本工機・中西 章社長「ものづくり力向上を支援」

「30年間お客様とものづくりを改善し続けられる存在でありたい」—。そう話すのは一昨年に新日本工機の社長に就任した中西章氏。ライフサイクルの長い大型機械が強みなだけに、「長期間にわたって、顧客のものづくりをサポートするのは当然」だからだ。そのために、機械だけでなく、ソフト、制御を通じ、改善し続ける仕組みを構築している。4月に開かれるインターモールドでは「金型メーカーの課題をお聞きしたい」と話す、中西社長に同社の取り組みなどを聞いた。

なかにし・あきら

1981年生まれ、東京都出身。慶応義塾大学経済学部卒業後、横浜ゴム入社。経営共創基盤を経て、新日本工機入社。2020年社長就任。

30年間改善し続けられる存在に

顧客と長期的な関係を重視する理由は。

当社の大型機械は30年以上稼働する製品も多い。それだけ長く使って頂くのだから、その間、改善提案を続けるのは当然だ。そのために長期的な信頼関係も欠かせない。例えば、機械が保証精度内に入っていても、お客様の加工でNGがあるなら徹底的に改善に取り組む。顧客が満足できるものづくりを実現できなければ、我々の機械に価値はないと思っている。

大変ですが、加工技術の向上につながりますね。

金型加工機「DC—L」がその例の一つだ。ある顧客と10年以上かけて課題に向き合った。コストや性能を勘案しながら、X軸をリニア駆動に置き換えて課題を解決した。今後は機械技術だけでなく、デジタル技術も重要になってくる。

具体的に教えて欲しい。

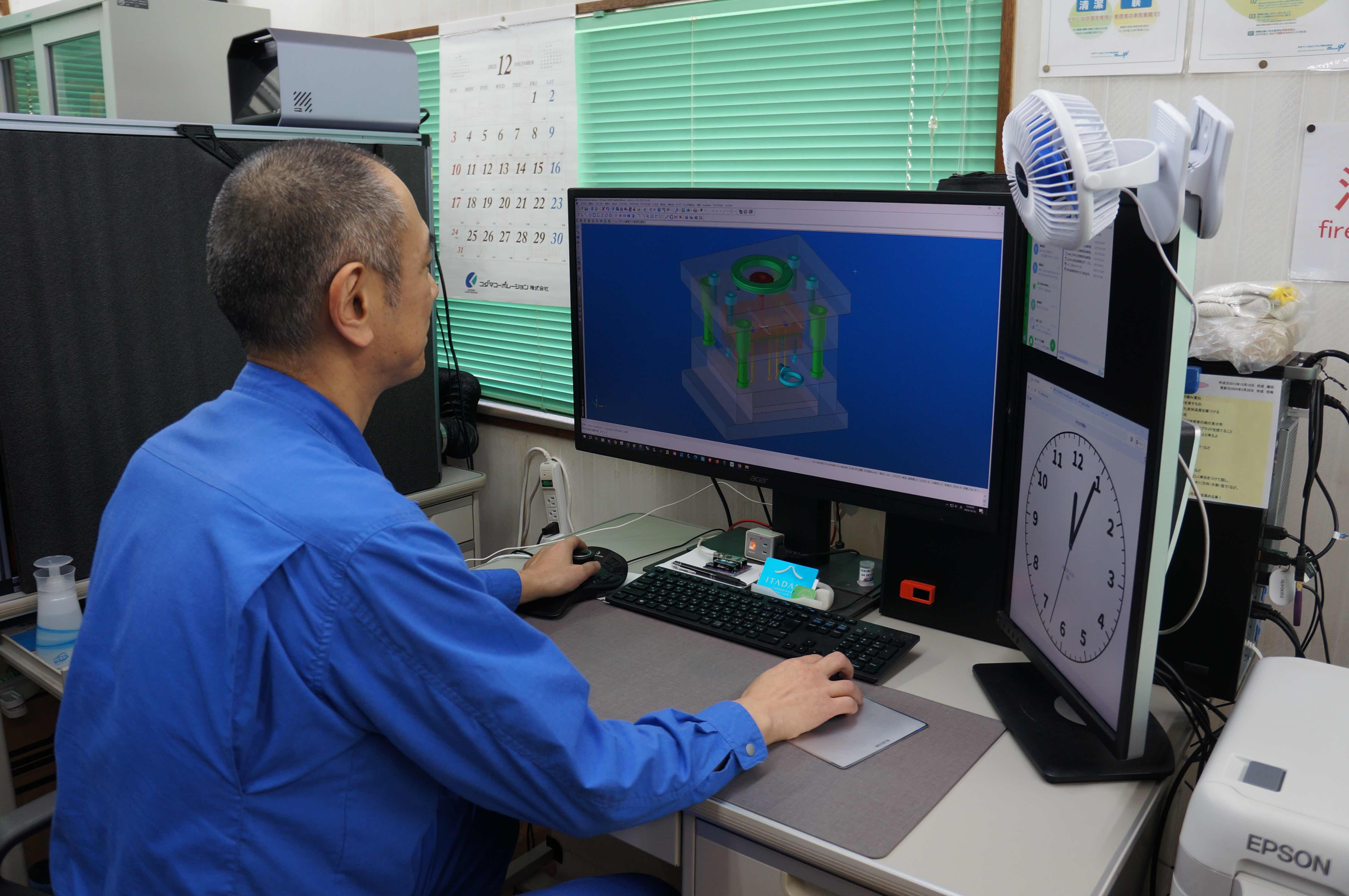

金型づくりの課題は設計からトライまでのプロセス全体のリードタイムを短くすることだと認識している。それを実現するには、今まで見えなかったプログラムから加工状態までの変数を有機的に「見える化」することが重要になる。それにより金型づくりのプロセス全体の精度向上にアプローチができるようになる。

どう対応するのか。

当社の機械には「インテリジェントPC」という機能を搭載しており、加工中のあらゆるデータが収集できる。プログラム解析結果との比較や、設計データとの比較を通じて、より高い精度を追求していく。設計データから加工実績までの誤差を最小化し、金型づくりのプロセスに多数存在する変数を少しでも減らすことに貢献したい。

制御はどうでしょうか。

金型加工に特化した制御システム「DCS—Ⅷ」を搭載している。設計データを崩すことなく、速く、きれいに加工するための独自の制御システムだ。自動車デザインで重要視されているキャラクターラインをしっかり出す加工を実現する機能も追加している。

初めてインターモールドに出展します。

機械、ソフト、制御の三位一体で、金型で求められる「高速」、「高精度」、「高面品位」を実現する技術をお伝えしたい。展示も重要だが、インターモールドは金型メーカーさんの困りごとを聞く場でもあると考えている。大型金型加工に関する課題をお聞かせ頂きたい。

金型新聞 2022年3月10日

関連記事

徹底して顧客の声を聞く 高温の射出成形用金型を得意とするケイ・エス・エムは医療機器分野への参入やロボット販売など事業の多角化を進めている。新事業の立ち上げで苦労する企業が多い中、成功しているのは「金型技術をコアにものづく…

今春の勲章で旭日単光章を受章した。世界中で安定して内燃機関向けの金型やダイカスト部品を供給し、自動車産業を支えてきたことなどが認められた。 松村精型への入社は1978年。当時では珍しいCAD/CAMの導入や解析ソフトの開…

プラットフォーマー目指す 鋼材商社の藤巻鋼材を中核とするF&Cホールディングス(名古屋市東区、052・972・611)は今年4月、粉末冶金や樹脂金型を手掛ける山崎TECH(大阪府枚方市)を買収した。さまざまな加工メーカー…

自らの強みを活かし、他分野に事業を広げていくことは経営においては常套(じょうとう)手段だ。シブヤハイテクノは創業以来、磨き続けてきた放電技術を武器に、この戦略を地で行く。形彫りやワイヤ放電の受託加工から始め、電極や、金…