PART2 打田製作所 社長・打田尚道氏に聞く「デジタル化」 トップの判断が必要不可欠 業務フローを簡素化し、 現場が楽になること目指す なぜ金型企業がデジタル化を進める必要があるか。ここでいうデジタル化を「人に依存し…

金型メーカーに「働き方改革」は実現できるのか

課題多き働き方改革

働き方改革関連法案の施行から4年。金型業界でも労働時間短縮や生産性の向上など、働き方改革は進んでいるのか。現状を調べるため、本紙ではアンケートを実施した。調査からは、改革には前向きに取り組んでいるものの、8割以上の回答者が何らかの課題を抱えていることが明らかになった。繁閑の差が激しすぎることや、ユーザーの意向に左右されたり、見積もりの手間が増えたりするなど、構造的な問題から、働き方改革を進める難しさが浮き彫りになった。

受注産業ならではの壁も

アンケートは3月下旬にネットを使い、約400社に送付し、41社から回答を得た。まず聞いたのは、働き方改革に取り組んでいるか否か。1社を除き全社が取り組んでいると回答。取り組みを進める意思は強い。

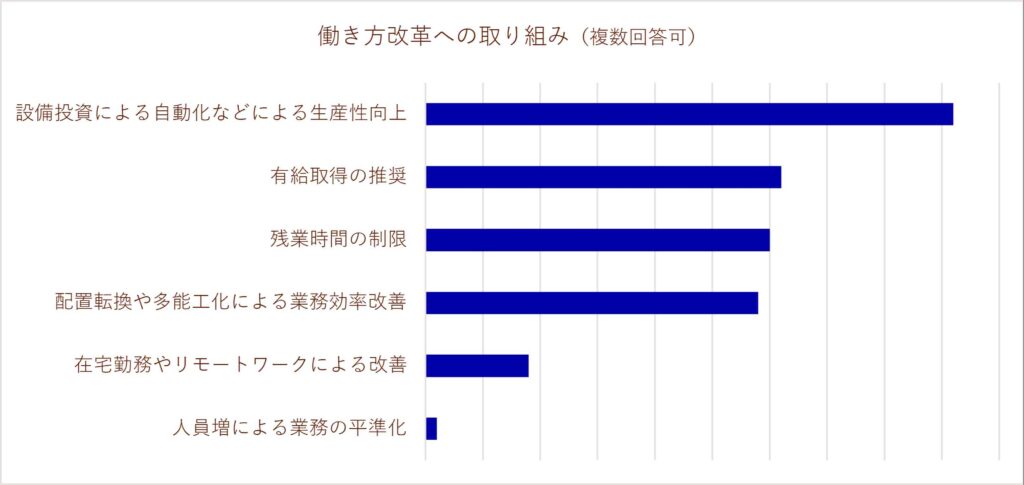

続いて聞いたのが取り組み内容(グラフ参照)。自動化や設備投資による生産性向上が最も多く、有給休暇や残業の制限などと続く。製造現場が必要なため、在宅勤務などへの対応は少なかった。

問題はこれらの取り組みが上手く進んでいるのかどうかだ。「部署ごとにグラフ化し有給休暇を推奨している」や「ワークシェアで残業削減につなげている」などうまく進んで回答も見られた。

しかし「うまく進んでいない」、「改善できない項目もある」との回答が85%を超えた。「改革は必要だが、コストや人材面でハードルが高い」というように、進めたいがうまくいかないというのが本音のようだ。

繁閑の差と構造的問題への対応必要

うまく行かない理由について聞いたところ、最も多かったのが「繁閑の差の激しさ」だ。「受注の波が大きい上、タイトな納期で受注し、仕事が集中するため、一時的に残業が集中してしまう」との意見が大半だった。

こうした問題に対し、前述のように、自動化投資や多能工化で対策は進めている。しかし「投資効果が低い」、「(業務効率化のための)デジタルに長けた人材不足」といった答えや「働き方改革で一般社員の休日が増える一方、穴埋めで管理職の残業で対応せざるを得ない」という意見も。

もう一つ多かった回答が、顧客都合に依存せざるを得ない構造的な問題だ。「発注側の出図遅れも多く、無理せざるを得ない」や「デジタル化が遅れているユーザーのしわ寄せがきている」などの意見も多かった。精度が必要な見積の数の多さや、そこに係る手間などから「見積の有料化が必要」とする声もあった。構造的な問題に対して「金型業界だけでなくサプライチェーン全体で取り組まないと変わらない」とする主張が大半だった。

では、こうした状況下で、改革を進めるにはどうすべきか。2面以降では、課題を抱えながらも、改革を進める企業を紹介する。

金型新聞 2022年4月10日

関連記事

高速通信規格「5G」の社会実装が本格化することで、金型にはどんな影響があるのか。また、どんな金型技術が求められるようになるのか。日本情報技術産業協会(JEITA)や先進企業などへの取材を通じ、今後の方向性を探る。 目次P…

支える3つのコア技術、大型機導入、 新分野の提案も フレネルレンズをはじめとする特殊なプラスチックレンズの金型製造から成形までを手掛ける日本特殊光学樹脂。同社は分解能10ピコメートル(1000億分の1メートル)の加工機を…

廃棄部分の再利用も可能に 高機能フィルムの製造に適した押出成形金型「Tダイ」などの設計を手掛けるアクスモールディング。同社は、今年の3月にソディックの金属3Dプリンター「LPM325S」を導入。押出成形金型の設計の簡易化…

自動車のEVシフトが加速している。ある調査会社によると、2022年のバッテリー式EV(BEV)の世界販売台数は約780万台で、自動車販売全体の10%に達したという。自動車メーカー各社もEV関連の開発に注力する中、影響を受…