デジタル技術の進化で、相次いで登場する新技術。次世代の匠はそれらの技術を金型づくりにどのように活かしているのか。また、それら能力を習得するには、どのようなスキルや育成が必要なのか。本特集では、様々ある新技術の中でも、次世…

【検証】変わる金型基金 新たな船出4

退職金の一部を年金化

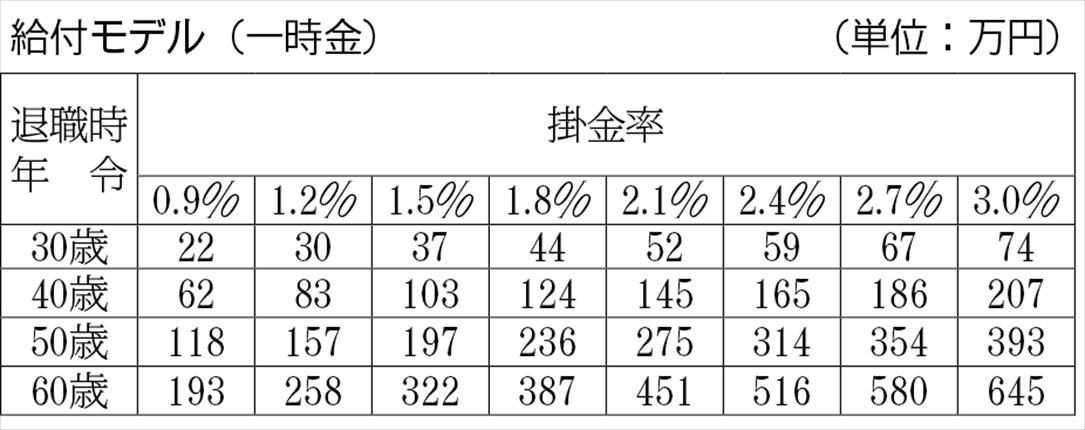

3回にわたり、日本金型工業厚生年金基金の制度移行の概要や、基金の課題をみてきた。様々な課題を解決すべく、有期年金化したり報酬比例としたりするなど、企業の負担を増やさず、支給期間を選べる柔軟な制度に変更する予定だ。では、基金は企業にとって具体的にどんな利点があるのか。最大のメリットは積み立てた金額を退職金の一部に充てることにある。

【検証】変わる金型基金 新たな船出 解散後、新制度に移行

【検証】変わる金型基金 新たな船出2 3つの大きな課題解決へ

【検証】変わる金型基金 新たな船出3 年金有期化で安定運用

そもそも、年金基金は「年金」という呼び名ではあるものの、退職金としての側面が強い。もちろん、公的年金に積み増す形で、長年にわたって年金として受け取ることもできるが、退職金規程に組み込んで一時金として渡せば退職金の一部にもなるからだ。

実際に企業年金を持つ大手企業では、驚くほどの金額を年金資産として退職金に組み込んでいる。2016年度の上場企業(2900社)の退職金給付は91兆円。そのうち75%以上の68兆円を年金資産で積んでいる。大企業がそうするのはメリットが大きいためで、年金基金を活用すれば同様の優遇が得られる。

まずは税制面。退職金を自社積み立てした場合、税控除は受けられないが、年金だと退職金の掛金は全額税控除を受けることができる。また、保険金を活用して自らの退職金を積む経営者も少なくないが、役員保険の税控除50%まで。つまり、年金基金を使うと節税効果が大きくなる。保全も魅力の一つ。年金は外部資産なので、倒産などの不測の事態でも積み立てた退職金は外部に保全される。

役員や経営者が加入できることも特徴の一つだ。中小企業での退職金の積み立てとしては、中小企業退職金共済(中退共)を活用している企業も少なくない。中退共も年金と同じように税額控除を受けられるが、加入できるのはあくまで社員だけ。金型年金基金は、経営者も恩恵は受けられる。

とはいえ、これらの優遇を受けるには、退職金規程に年金を退職金の一部として組み込む必要がある。そうしなければ、一時金として給付した場合、贈与税となる可能性さえあるという。次号では、具体的なモデルケースをもとに、どれだけの負担で、どれだけの効果があるのかをみていく。

金型新聞 平成30年(2018年)4月16日号

関連記事

デジタル技術の進化で、相次いで登場する新技術。次世代の匠はそれらの技術を金型づくりにどのように活かしているのか。また、それら能力を習得するには、どのようなスキルや育成が必要なのか。本特集では、様々ある新技術の中でも、次世…

EV化などによる金型需要の変化やAMをはじめとする新たな製造技術の登場など金型産業を取り巻く環境はこれまで以上に大きく変化している。金型メーカーには今後も事業を継続、成長させていくため未来を見据えた取り組みが求められてい…

誰でも高精度な研削 金型づくりで欠かせない研削加工。仕上げに近い工程のため、熟練技能を必要とする領域は多い。しかし近年、長年培った経験やノウハウを持っていなくても高精度の研削加工ができる機械や装置などが登場している。人手…

スマートシステム ナガセインテグレックスは、超精密化・省人化を実現する各種加工ソフト「スマートシステム」をオプションで提供している。「IGTARP DESIGN(イグタープデザイン)」をコンセプトに製作したSGDシリーズ…