専業メーカーと連携し提供 中小企業向けコンサルティング事業などを行うKGM経営戦略製作所(東京都千代田区、050-5532-7032)はこのほど、金型のレーザー溶接肉盛補修サービスを開始した。タイと日本国内の専業メーカー…

ワークス 直径0.1㎜のガラスレンズ金型を開発

ワークス(福岡県遠賀町、093-291-1778)は、直径0・1㎜のガラスレンズ金型を開発した。独自の微細なナノ多結晶ダイヤモンド工具で加工し実現した。これまでの最小径は0.5㎜で、世界最小クラスという。従来は難しい超小型の医療機器や通信機器向けに需要を見込む。

医療や通信、車に需要

開発した金型は超硬製で、大きさは約6×6㎜。レンズの形状は非球面で、その表面粗さはナノレベル。ダイヤモンド砥石の約2倍の強度といわれるナノ多結晶ダイヤモンド工具でミーリング加工や旋削加工をして、仕上げた。

ガラスレンズはガラスの素材を、300℃に熱した金型で挟んで成形する。成形時の高温に耐えるため金型には超硬が用いられる。そのためダイヤモンド砥石で研削加工するが、加工の過程で砥石が摩耗するため微細なR形状を加工できず、直径0.5㎜が限界だった。

直径0.1㎜を実現するカギとなったナノ多結晶ダイヤモンド工具は自社開発した。ナノ秒レーザーで形状を加工し研磨加工で微細な刃をつけた。市販の工具は1本約40~50万円するが製作費を約10~20万円に抑えることができたという。

この金型開発は2019年、戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン)で採択を受けて始めた。福岡工業大学が考案した加工技術を応用しワークスが確立した。アルプスアルパインやエヌジェーエス、住田光学ガラスなどがアドバイザーとして参加した。

ガラスレンズはプラスチックレンズと比べ耐熱性に優れ、透過性が高い。そのため高度なセンサや通信機器に用いられる。現在実用レベルのレンズの最小径は1㎜。それが0.1㎜にできれば製品を小型化でき、設計の幅も広がる。例えば医療用の内視鏡や小型のドローン、次世代自動車向けなどに需要があるという。

光学系の企業などからすでにニーズがあり、売上高を2022年度に1680セット/1億6800万円、26年度に3600セット/3億6千万円を見込む。ただ、「想定外のあらゆる分野に需要が潜在する可能性があり、目標を上回って増えるかもしれない」(三重野計滋社長)。

三重野計滋社長に聞く 超精密を目指す理由

世界最小クラスのガラスレンズの金型。なぜ微細の極みを目指すのか。三重野計滋社長に聞いた。

中台寄せ付けない技術力

かつて日本の金型は技術力や生産力などあらゆる分野で世界のナンバーワンだった。しかし中国や台湾は日本の生産技術を取り入れ、量や価格では日本を上回る。それらの分野でいまや日本は競争をするのが難しい。

だから日本が目指すべきは、中国や台湾を凌駕する技術力。中国や台湾の企業が手の届きようもない超越した技術を常にリードして開発する。そうすれば日本の金型は勝ち残れる。

日本の金型メーカーのほとんどは中小企業。資金力による競争では太刀打ちできない。そうではなく最先端技術の分野で先をいく。そうすることで、その技術が欧米などの企業から注目されることもあり得る。

金型新聞 2022年6月9日

関連記事

車載・電子部品に対応 プレス金型やプレス加工を手掛ける伊藤製作所(三重県四日市市、059・364・7111)はプレス工場を増設し、新たに受注した車載・電子部品に対応する順送プレス加工ラインを新設。プレス加工から洗浄、検査…

冨士ダイス(東京都大田区、03-3759 -7181)はこのほど、4日1日付けで久保井恒之副社長が社長に就任する人事を発表した。西嶋守男社長は代表権のある会長に就任する。 久保井氏は、1958年生まれ、東京都出身。81年…

アルム(石川県金沢市、076-225-7743)は機械工具商社ジーネットと連携し、3月から全国の部品加工や金型メーカーを対象に、NCプログラム自動作成ソフト「ARUMCODE1」を1カ月間無料で試用できる体験版USB無料…

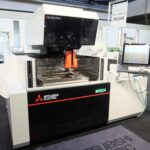

AIで誰でも高品位加工 三菱電機は13年ぶりに、全面刷新したワイヤ放電加工機「MGシリーズ」を発売した。独自のAI(人工知能)を搭載し、技能者でなくても高品位な加工ができる機能を盛り込んだ。遠隔監視によるメンテナンスの簡…