GFRPやリサイクル材に最適 エリコンジャパン(神奈川県平塚市、0463-67-0878)はこのほど、射出成形と押出成形向けのコーティング「BALINIT MOLDENA」を発表した。ガラスファイバー強化樹脂(GFFP)…

ソディック 情報伝達の自動化、ハードつなげる提案も【特集:金型づくりを自動化する】

自動化の仕組みづくりを支援

ソディックはハードだけでなく、工程間のさまざまなデータをつなぐ自動化の仕組みづくりを提案している。その肝となるのが、加工や計測プロググラムなどの「情報伝達を自動化する」(プロダクションイノベーションセンターの津田裕樹センター長)ことだ。

型彫放電の工程ではデータが散在してしまうことは多い。例えば、電極CAD、切削CAM、測定用、放電加工のプログラムなど異なる部署で作成するため、そのすり合わせ作業時に、ミスやロスが発生しやすい。

ソディックが提案する「工程間自動化ソリューション」では、こうした散在しがちなデータを集約し、放電加工の設計から加工、計測までをつなぎ、「情報伝達の自動化」を可能にする。

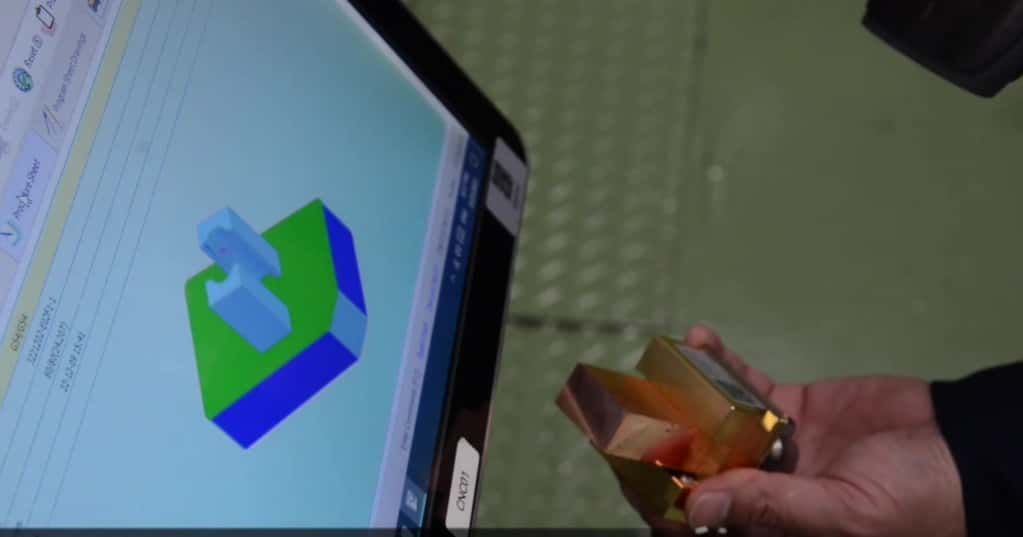

具体的には、シーメンスのCAD/CAM「NX」で、電極設計CAD、切削CAM、計測用CAM、放電加工条件の設定など放電加工に必要なデータを全て作成。そのデータ全てQRコードで紐づけする。

電極にQRコードを貼付し、ワークの高さを測れば、後工程のデータの流れは自動だ。マシニングセンタ(MC)による電極製作、電極の三次元計測、補正が必要な場合は自動で補正し、放電加工までを行う。

ここまでの一連のデータは全てQRコードで管理されているため、人が介在することがない。工程間の連携によるミスの削減や、すり合わせの無駄を省く。制御する仕組みは協力先のシステム会社のソフトを活用した。

津田センター長は「データを自動でつなぐ仕組みを構築したうえで、ハードの自動化を考えるほうがいい」と話す。「ハードありきで考えると、投資負担も大きく、ロボットのスペースが取れないなどのさまざまな制約が発生しかねない」からだ。

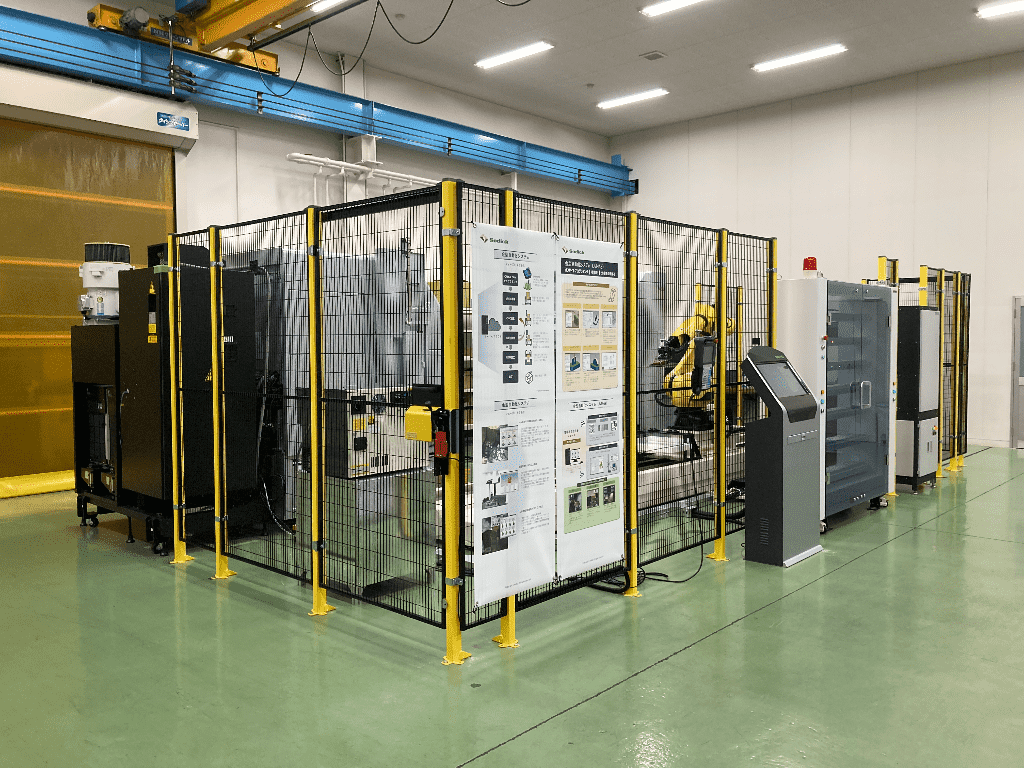

こうした仕組みづくりだけでなく、要望があれば、ハードをつなげる自動化の提案も行う。MCや放電、三次元測定を協働ロボットとAMRでつなぐことも可能のほか、FMSのラインを構築することもサポ—トする。

「NXだけでなく、他のソフトで製作したデータや既存設備を使った連携もできるのが特長。今後はハードだけでなく、自動化の仕組みづくりの提案を強化していく」(津田センター長)。

金型しんぶん 2025年7月10日号

関連記事

金型業界の祭典「インターモールド2025」が4月16~18日、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催され、3日間で4万1461人が来場した。期間中は金型展(日本金型工業会)と金属プレス加工技術展(日本金属プレス工業協会)…

生産現場を訪ねて三豊機工 鹿児島工場(南九州) 5台のAIV(Autonomous Intelligent Vehicle)が10棟の工場を跨いで縦横無尽に運行する金型工場。冷間圧造用金型を材料から製品まで一貫生産…

自動車用マフラーやボディ部品などを手掛ける三恵技研工業(東京都北区、03・3902・8200)は近年、プレス加工の技術開発に力を入れる。主要顧客である自動車産業でEV化や現地生産化が進み、事業環境が大きく変化する中、増肉…

部品開発や共同研究 2014年に共和工業が三井化学グループに入ってから9年。グループ内で共同開発した部品が自動車メーカーに採用されたり、共同研究を進めたり、協業による相乗効果を高めている。近年は住宅設備部品開発でも手を組…