トーヨーエイテック(広島県南区、082-252-5212)が今年2月に発表したアルミのプレス金型用DLCコーティング「TOYO Arc‐DLC」。高硬度で強固に密着するため、軟質で融点の低いアルミをプレス加工しても金型に…

KMC 社長 佐藤 声喜氏

〜鳥瞰蟻瞰〜

IOTの狙いはスピード現場の正しい情報捉え、瞬時に改善することが重要

金型メーカーが今より儲けるためには、受注を増やすか、製造原価を下げるかの2つ。では、どうやってそれを実現するか。私は「スピード」だと考えています。早く作ることができれば、より多くの受注が取れるし、安く作ることもできる。「スピード」が全てを解決すると言っても過言ではありません。

私は1990年、当時の上司と金型ベンチャー企業を立ち上げました。新興の金型メーカーとして、並み居る既存の金型メーカーと同じことをやっていたら、いつまで経っても追いつけない。そこで考えたのが、この「スピード」を追求した金型づくりです。

我々は、当時の金型メーカーがやらなかった3Dデータだけで金型を作り、金型材には鉄ではなくアルミを使い、金型構造もカセット方式を採用し極限まで生産性を高めることで、通常2カ月かかっていた試作用金型を10日、究極48時間で作りました。当時、携帯電話が開発競争の真っ只中で、この「スピード」は顧客から高く評価されました。最盛期には月150型を生産していました。

会社は、リーマン・ショックのあおりを受けて、2009年に民事再生法を申請。私も翌年に会社を去りましたが、今でも当時のやり方は間違ってなかったと多くの方から声をいただきます。

現在は、10年に立ち上げたKMCで「金型IoT」などの製造業向けIoTソリューションとコンサルティングを手掛けています。IoTというと、生産性を向上させるために、設備の稼働率を取るだとか、ペーパーレス化を進めるだとか、色々言われていますが、真の狙いは「スピード」です。生産スピードが上がれば、おのずと生産性も向上します。

IoTとは、生産現場にある「人(Man)」、「設備(Machine)」、「材料(Material)」、「工程(Method)」という「4M」の情報をつなげて、現場の不具合の原因を探ることです。加工の不良や設備の故障、金型の不具合や不良などは、「スピード」を阻害する無駄な要素。生産スピードを向上させるために、いかにこうした無駄を減らすか。そのための一つの解として、IoTがあります。

一方で、IoT技術の進化によって、経営者は製造現場に行かなくてもモニタで設備の稼働状況を見られるようになりました。私はこれを「見える化の弊害」と呼んでいます。稼働率の低下や今起きている不具合は現場に行かなければ分かりません。

IoTを導入するのは、稼働率を把握するためだけではなく、不具合を改善し、利益を上げるため。だからこそ金型経営者には、「もっと現場を見て、不具合原因は勘ではなく、デジタル情報をもとに特定し、改善につなげてください」と言いたい。

新型コロナウイルスのまん延によって、時代が大きく変化する中、昔と同じやり方ではだめ。IoTで武装し、正しい情報を捉え、瞬時に対応・改善ができる体質に転換しなければ、これからは生き残れない。一緒に“日の丸金型”を再興させようではないか。

金型新聞 2020年9月10日

関連記事

中小製造業ではフレキシブルな対応や生産性向上を図るためのデジタル化が喫緊の課題だ。 2016年創業した『ものレボ』は現場の工程管理、在庫管理、受発注管理、分析などの見える化を図るDXアプリ『ものレボ』を開発し、従来ホワイ…

とみた・ひでし1999年慶応義塾大卒。システム会社での開発経験を始め、日本ヒューレットパッカードや日本オラクルでコンサルティング部門の部門長を歴任。直近では政府系ファンド出資のランドデータバンクの立ち上げに専務執行役員と…

つくれる領域を広げる 顧客ニーズに応えたい 特異性のある会社作り 〜金型の大型化に対応〜 1970年生まれ、岐阜県岐阜市出身。大阪経済法科大学法学部卒、金融機関に勤務後、1996年に黒田製作所に入社し、製造部仕上課に配…

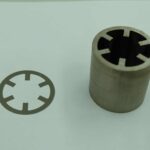

特殊な型内積層技術を開発 電動車を始め次世代車で採用が増えるモータ。脱炭素の観点からも、その効率化は欠かせない。その一つとして注目を集めるのが、磁気特性の高いアモルファス箔を採用したモータコア。金型からプレスまで一貫して…