自動車の大型プレス用金型及び部品を製造するJ‐MAX。特に、ハイテン材・超ハイテン材用の金型で高い技術を有し強みを発揮している。「2030年度までに、CO2排出量を2013年度比半減、50年度にはカーボンニュートラル実現…

【特集:2023年金型加工技術5大ニュース】4.AM活用の広がり

多様な活用方法や機器の進化

金属AMによる金型づくりが徐々に広がりを見せており、活用事例が増えている。金属AMの活用は、従来の金型づくりに付加価値をつけ、他社との差別化を図るための手段として有効。今後ギガキャストで、金属AMを活用した金型の採用が増える可能性もあり、注目度は高まっている。

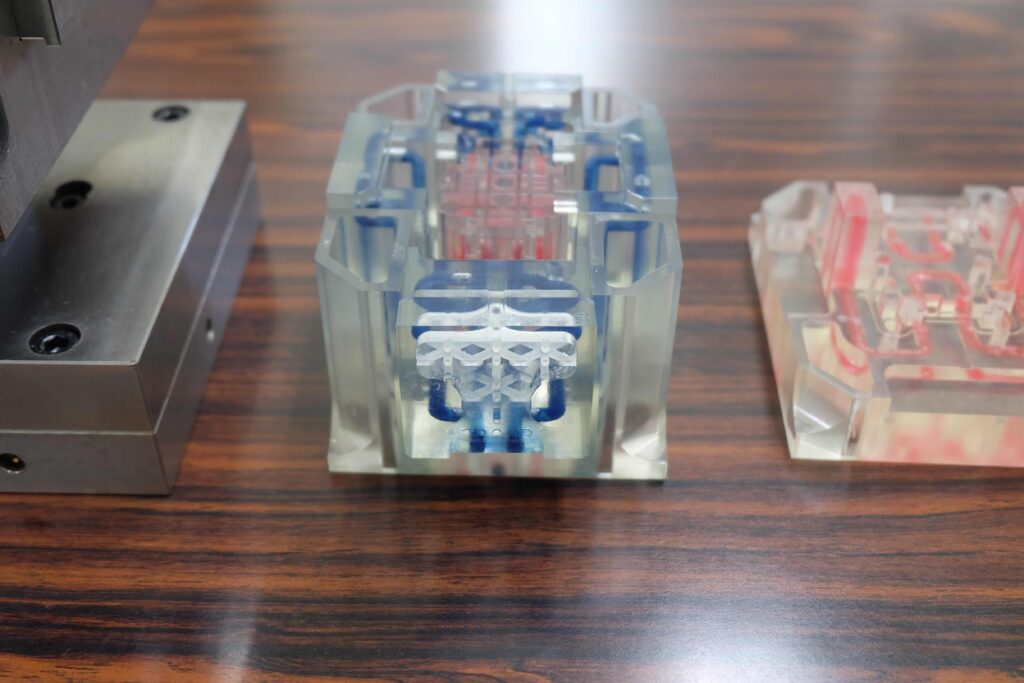

金属AMを金型で活用する場合、敷き詰めた金属粉末にレーザーを照射し、造形するPBF(パウダーベッド・フュージョン)方式が主流。水管を自由に設計できるメリットを活かし、冷却効果の向上が可能だ。先行して導入した企業では、水とエアを冷却に使用することに加え、金型の一部にラティス(格子状)構造を採用。冷却効果を高めるだけでなく、材料費や造形時間も削減した。

ワイヤーを溶接しながら造形するDED(ダイレクト・エナジー・デポジション)方式を採用するケースもある。耐摩耗性が求められる形状面は工具鋼、内部は熱伝導率が高い銅合金といった異種材料を結合した金型づくりに取り組む企業が出てきた。

装置や周辺機器なども進化を続けている。DED方式で冷却水管の金型造形に成功した金属3Dプリンターが登場。水管内部を磨くための研磨液や、研磨装置の開発も進む。

連携の動きも見逃せない。関連異業種がそれぞれの知見を持ち寄り、協力してダイカスト金型部品を金属3Dプリンターで造形した。また、装置メーカーと金型メーカーが技術提携し、金属3Dプリンターを共同開発する動きもある。各社の強みを活かし、協業する企業が増えれば、金属AMによる金型づくりがさらに広がるかもしれない。

金型新聞 2023年12月10日

関連記事

自動車のシートなどを手掛ける日本発条は2015年、ササヤマと資本提携した。日本発条にとって技術連携のパートナーであるササヤマはどんな存在なのか。魅力、期待すること、今後取り組みたいことは。シート生産部の岡井広行氏と安田雅…

生産性の向上、人手不足への対応、人を介さないことによる品質向上—。目的や狙いは様々だが、金型メーカーにとって自動化は待ったなしだ。しかし、自動化には様々な変化が伴う。機械設備の内容もこれまでとは異なるし、自動化を進めるた…

製造業の競争力向上を支援 自動車骨格部品のアルミ押出金型などを手掛けるエフアンドエムが3年前から始めたのが「5軸機導入コンサルティングサービス」だ。長年培った経験やノウハウを生かし、導入を検討する金型や部品メーカーに5軸…

経営支える中核人材を 金型メーカーを取材すると必ずと言っていいほど話題になるのが人材育成の苦労や確保の難しさ。少子高齢化に伴う人材不足に加え、金型づくりで求められる人材像が変わってきていることも大きな理由だ。そこで、今…