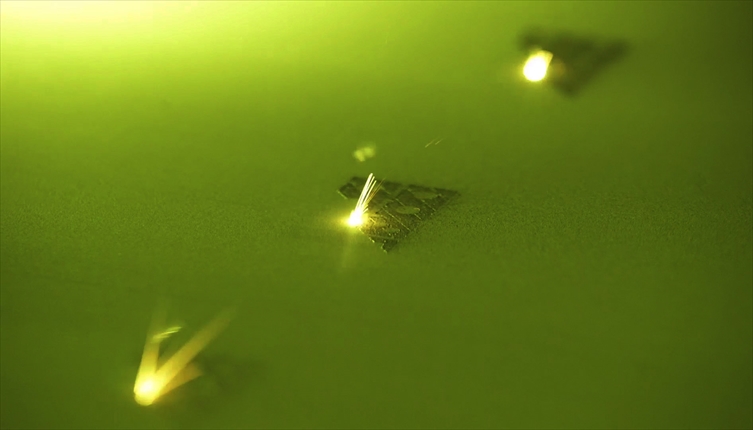

▶︎▶︎採用目指す動き広がる ▶︎▶︎金沢大学古本達明教授に聞く 金属3Dプリンタの未来「将来不可欠なツールに」 ▶︎▶︎事例①日産自動車 ダイカスト部品で活用探る ▶︎▶︎事例②J・3D ハイブリッド構造でコスト抑制 …

【特集】日本の金型業界に必要な4つの課題 -連携-

PART1 共和工業 相談役・岩渕学氏(日本金型工業会副会長)に聞く「連携」

連携強化は時代の必然

個社が自律した

新たな協業のカタチを

金型メーカーの本質を突き詰めると「連携」が不可欠なのは明らかです。では、そもそも金型メーカーの本質とは何か。それは最終顧客が求めるものをカタチにすることです。例えば「椅子が欲しい」という顧客がいれば、どんなデザインにして、どういうプロセスで作るのかまで提案しなければいけない。

ただ、金型メーカーは製造プロセスの川中に位置するので単独でそうした提案をするのは難しい。だからこそ、一連の流れを一緒に提案できる「イコールパートナー」として連携先が重要になります。当社が三井化学グループに入ったのも、そうしたことが理由の一つです。

こうした本質的な理由に加え、外部環境の変化でも連携は加速せざるを得ません。自動車業界の変化を見てもそれは明らかです。トヨタ自動車の豊田章男社長が「トヨタは単に車を作る会社から車を活用するモビリティカンパニーになる」と宣言しました。

この発言はこれまでトヨタで行っていた自動車づくりの領域が段階的にTier1に移管していくことを意味します。自動車を活用するための事業領域が広がることで、自動車を作る部分までこれまで同様にカバーしきれないからです。だから、自動車部品メーカーの多くは、一部品を作るメーカーから複数の部品を組み合わせて「モジュール化」して納品する「メガサプライヤー化」していく可能性が高いでしょう。

つまり、プレス部品メーカーが樹脂部品を手掛けることなども出てくるわけです。多様な技術が必要な部品メーカーから「自社に不足する金型技術や成形品は取りまとめて提案して欲しい」という要求が増えるのは、間違いありません。

そうなるとサプライチェーンの縦の連携だけでなく、樹脂やプレス、ダイカスト金型など異業種間の横の連携が不可欠になります。これらを取りまとめることができる存在が求められるわけです。

こうした流れを受け、当社の本社のある新潟では日本金型工業会の「新潟地区会」を中心にして、連携が進みつつあります。新潟には、多様な型種やサイズの金型メーカーが多く、様々な金型を供給できる金型産地として価値があるので、連携の意味は大きい。

連携による設備の共有化も大きな利点になります。日本は中国のように大規模な設備投資は難しい。しかし、デジタルを活用すれば機械を共有し、生産能力を上げることも可能です。型種が違えば、繁忙期が異なるので共有しやすいですし、物理的な面からも集積地は共有しやすい。材料の共同購入なども利点です。

ただ、連携と言ってもかつてのような元請と下請のような関係ではダメで、個社が自分のビジネスを遂行する能力が必要です。親子のような関係になってしまうと、言われた通りの金型を作るだけの従来と変わらないし、技術の進歩が停滞してしまうからです。

あくまで、個社が商品として、金型をまとめ上げ品質を保証することが重要です。各社がそうした能力を持ったうえで協力しあうことが、次世代の連携のカタチではないでしょうか。新たな連携を進めて、再度金型世界一を目指したいですね。

金型新聞 2022年1月10日

関連記事

PART2:匠の技をデジタルに帰す 金型の修正ゼロへ 匠がデジタル技術を駆使すれば金型の修正を減らせないか—。モビリティツーリング部は、そんな取り組みにチャレンジしている。熟練の技を生かし、デジタルの金型モデルでトライと…

金型のユーザーニーズとして普遍的なものが短納期化。昨今は開発期間の短縮など金型生産に費やす時間が短くなっているほか、コスト削減のため工数削減(手戻り削減)が大きな課題となっている。そこで重要なのがCAEの有効活用だ。近年…

多くの製造現場がDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性を認識する一方で、DX導入に苦労している企業や製造現場も少なくない。そうした中、「製造DXソリューションカンパニー」を掲げるKMC(川崎市高津区)は、工作機…

自動車の大型プレス用金型及び部品を製造するJ‐MAX。特に、ハイテン材・超ハイテン材用の金型で高い技術を有し強みを発揮している。「2030年度までに、CO2排出量を2013年度比半減、50年度にはカーボンニュートラル実現…