目次金型メーカーアンケート型取引に関する政府の動向金型メーカーの実例紹介型取引適正化推進協議会座長 細田孝一氏に聞く記者の目 取引環境改善も道半ば 金型メーカーアンケート 政府が2016年の世耕プランで、取引環境の改善を…

既存設備で増産に成功した南信精機製作所のAM活用術

金型や部品の造形で金属AMを活用する際、必ず指摘されるのがコスト。装置の価格はもとより、粉末材料が高価なことに加え、設計や解析などに多くの工数が発生するため、どうしても製造コストは高くなる。一方で、高い冷却効果による生産性向上や、金型の長寿命化など得られるメリットは少なくない。では、金属AMの活用を進める現場では、そのコストをどのようにして吸収しようとしているのか。金属AMを活用しながら、コスト削減に工夫を凝らす企業の取り組みを取材した。

成形機増設せず生産能力強化

月11万個から14万個に

開発、製造などにかかるコストの削減や品質の安定化などを図るために自動車部品の共通化が進む中、部品サプライヤには大ロットへの対応が求められている。自動車向け電子部品などの金型からプレス、成形、組立までを手掛ける南信精機製作所では、金属3Dプリンタを活用した金型で生産効率を高め、拡大する需要に対応している。

同社が製造する「ソケット」と呼ばれる自動車向けLEDランプの樹脂製ユニット部品。自動車部品の共通化が進み、一部品あたりのロット数が増える中、この「ソケット」もこれまで以上の生産量が求められていた。「ニーズに応えるために、成形機を3台増設することを検討していた」(片桐良晃社長)。

その一方で、「ソケット」は製品形状が複雑なため、従来のドリル加工だけでは金型に理想的な冷却回路を設けることが難しく、生産効率を上げることができないという課題もあった。

そこで同社が着目したのが金属3Dプリンタ。「金属3Dプリンタなら、金型に自由な冷却回路が配置できるため、冷却効率の向上、成形サイクルの短縮が図れ、成形機を増設する必要がなくなるかもしれないと考えた」(片桐社長)。

活用に向け、2020年に近畿経済産業局が主催する「Kansai‐3D実用化プロジェクト」に参画。約1年かけて金属3Dプリンタの実証実験を重ねた。

複数の加工業者に依頼し、形状や寸法、面品質などの精度検証を行った。その結果、「業者や装置によって違いがあり、造形や設計、後工程の加工手順などにもノウハウが必要なことも分かった。金属3Dプリンタを活用する上での知見を得ることができた」(技術部設計開発課課長・加藤和哉氏)。

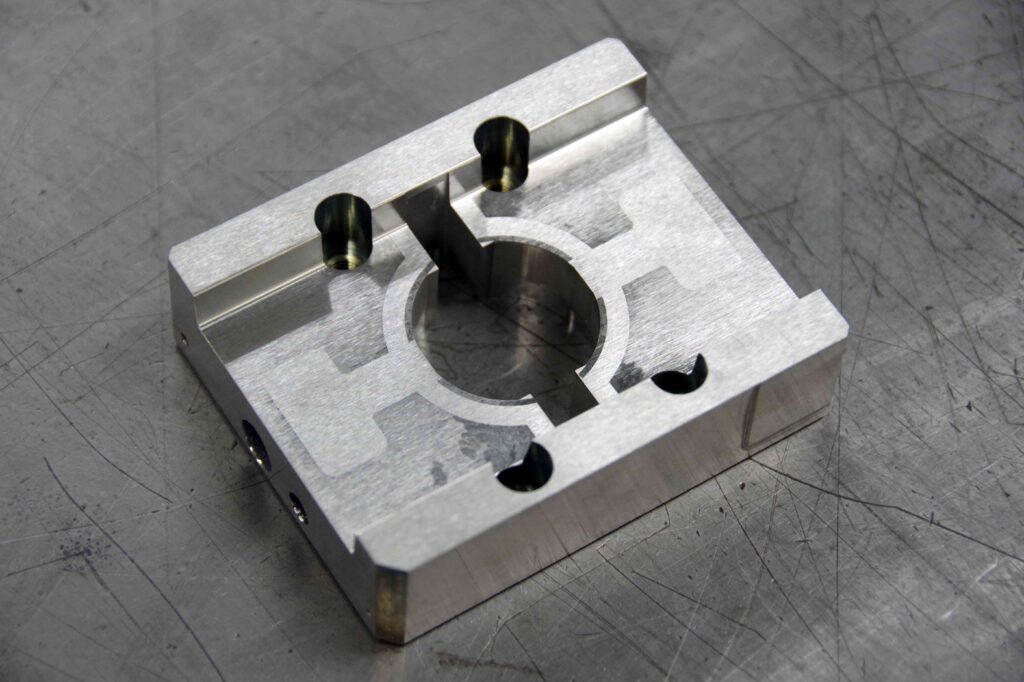

こうした検証結果を踏まえ、21年から本格的に金属3Dプリンタを活用した金型づくりを開始。現在、「ソケット」の金型に搭載する10種類ほどの冷却部品を加工業者に依頼して製作している。

金属3Dプリンタを活用することで、製品形状に合わせた効率的な冷却回路の配置が可能となり、これまで課題だった冷却効率が大幅に向上した。ある部分では表層温度が従来の金型に比べて約20度下がったという。

生産効率も向上し、これまで月11万個だった生産能力が月14万個まで拡大。設備投資することなく、増産することに成功した。「増設にかかる設備や人件費といったコストの削減につながった」(片桐社長)。

一方で課題とするのは製造コスト。形状や構造によって異なるが、150㎜角ほどの金型では、従来工法に比べ材料費も含めて3倍以上の製造コストがかかるという。「単純形状では冷却効率にさほど変化がなく、金属3Dプリンタを活用するメリットを得ることができなかった」(加藤氏)。

今後は、導入効果のあるものとそうでないものを見極めながら活用していく考え。また、スケールメリットだけでなく、そりの改善など品質面での採用も視野に入れている。「今後も研究開発を進め、適用範囲を広げていきたい」(片桐社長)。

南信精機製作所 会社概要

- 本社:長野県上伊那郡飯島町七久保815

- 代表者:片桐良晃社長

- 設立:1960年

- 従業員数:217人

- 事業内容:精密電子部品の製造販売、精密プレス金型・精密プラスチック金型の設計製造など

金型新聞 2022年5月10日

関連記事

一体鋳造の流れ加速 「ギガキャスト」は今年最も注目を浴びたワードの一つ。定義は明確に決まっていないが、6000tを超える型締め力(1万6000tも発表されている)のダイカストマシンで複数の部品を一体成形する技術だ。 トヨ…

魂動デザインなど独自の哲学で「走る歓び」を追求するクルマづくりに取り組むマツダ。金型はそれを実現するための極めて重要なマザーツールだ。なぜ社内で金型を作り続けるのか。金型づくりを進化させるため取り組むこと、これから目指す…

金型業界含め国内製造業は慢性的な人手不足を抱え、加工や測定工程で自動化を図ることが大きな課題となっている。そのため、これまで複数の機械で加工していた加工工程を1台の機械に集約し、段取り工程の削減や短縮、さらに、工程間の搬…

工程集約で短納期化 自動車や家電、住宅設備向け精密プラスチック金型を手掛ける三洋技研(名古屋市西区)は1987年に設立し、顧客の開発案件から金型設計・製作、トライ(30~150t)までの体制を確立。熱可塑性樹脂から熱硬化…