金型広がる協力の輪 金型メーカー同士や異業種、加工技術などを軸とした様々な形での連携や協業の重要性が高まっている。ユーザーの海外展開に伴うサポートや需要開拓、技術の複合化や高度化などによって、金型メーカー単独では顧客の…

自動化で年4400万円のコスト減 月平均600時間稼働【自動化で変わる金型メーカー】

生産性の向上、人手不足への対応、人を介さないことによる品質向上—。目的や狙いは様々だが、金型メーカーにとって自動化は待ったなしだ。しかし、自動化には様々な変化が伴う。機械設備の内容もこれまでとは異なるし、自動化を進めるためのスキルや人材育成の内容も違ってくる。費用対効果をうまく見極めれば、キャッシュフローも大きく改善する。自動化を進めるには、様々な変化への対応力が求められる。本特集では自動化で変化する現場や各社の取り組みを取材した。

松野金型製作所 自動化システム「MOLD720h」

月720時間—。自動化による稼働時間としては最高の数字だ。樹脂型を手掛ける松野金型製作所は「MOLD720h(以下720)」という自動化システムを構築し、「最高で720時間、大体月平均600時間」(松野行秀会長)のマシニングセンタ(MC)、放電加工の稼働時間を可能にしている。

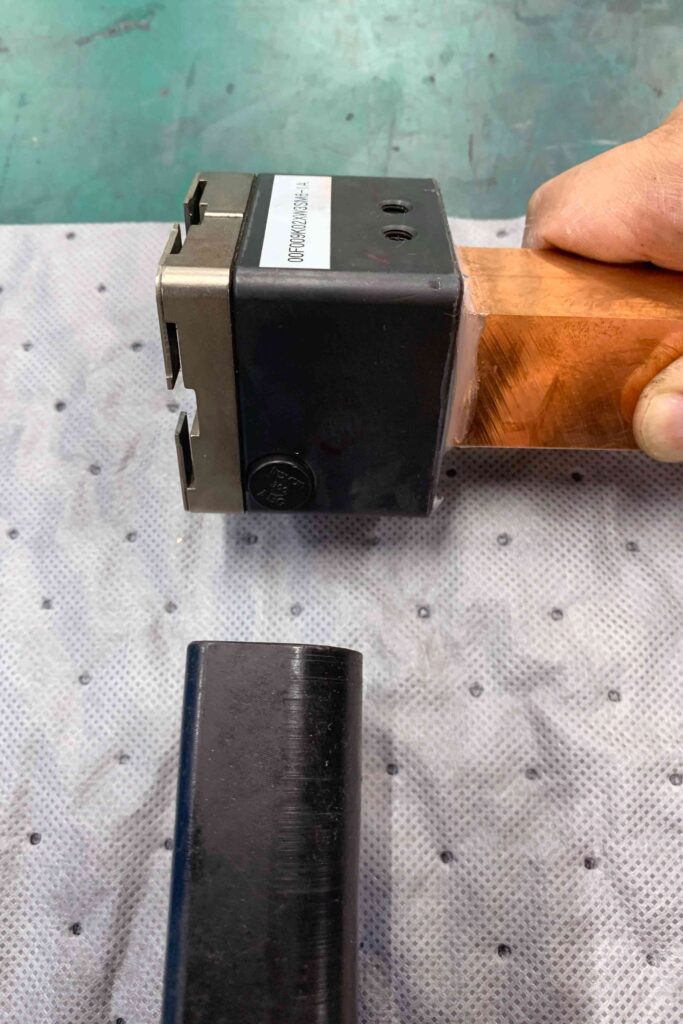

720は簡単に言えば、機械を止めないための完全外段取りの自動化システム。しかも、測定ポイントを工夫するなどして、MCによる電極加工、型彫放電と一連のプロセスを経ても、加工精度10μm以内に抑えた。

さらに、CAD/CAMから測定までの加工情報をIDリーダで読込み、パソコン上で情報を一貫管理できるようにした。これにより「誰がどこで何を加工しているのかを明確にした」(松野会長)。

では、この自動化システムでどれほど経営(収益)面に貢献したのか。損益計算書や貸借対照表への影響は「仕事によって価格が変わるので評価しづらい」(松野会長)ため、直接的な数字のみを計算してもらった。

まずは人件費。720を構築したことで、従来は放電もMCもそれぞれ3人で4台を見ていたが、2人で4台を担当できるようになり、「放電とMC合わせて二人分の人件費(約800万円)を抑制できた」という。

稼働率向上の効果はもっと大きい。「以前は300時間の稼働が普通」だったそうだが、今や600時間が平均。仮に機械チャージを5000円とした場合、1台当たり月300時間増加したので、150万円の生産性が向上し、放電とMC2台で、月300万円の内製能力が向上したことになる。

年換算すると3600万円分のコストセーブに成功した。人件費と合わせると「単純な計算上は、4400万円のコストセーブにつながった」(松野会長)。費用対効果でも投資額は約1億2000万円で、3年弱で元を取ったことになる。

驚くのは720を構築したのは2004年だということ。リーマンショックの影響で、今とは単純に比較できないが、720の効果もあって「当時売上は倍近く伸びた」。また、「『やればできる』という雰囲気が醸成されたことも効果の一つだった」と話す。

今後は、手動で行っている放電加工の電気条件の設定を自動化するなど、さらなる効率化を進めるという。「トコトン自動化を進め、人でしかできない部分を強化し、精度コストともに『圧倒的』な存在を目指したい」。

- 本社:佐賀県三養基郡基山町長野350‐1

- 電話:0942-81-7000

- 代表者:松野行秀会長

- 設立:1975年

- 従業員:30人

- 事業内容:射出成形金型の設計製作など。

金型新聞 2022年9月10日

関連記事

目次 PART1:トヨタに学ぶ改善術PART2:改善と女性 〜サイベックコーポレーション 平林 巧造社長に聞く〜PART3:改善が生んだ新ビジネスPART4:からくりで現場改善 〜からくり改善くふう展 オンラ…

生産性向上やペーパーレス化 モノづくりのDX化が叫ばれて早数年、様々なデジタルサービスが開発されてきた。その中で、ひと際目を引いたのがプレス金型及びプレス加工を手掛ける久野金属工業(愛知県常滑市)とシステム開発のマイクロ…

工程集約で短納期化 自動車や家電、住宅設備向け精密プラスチック金型を手掛ける三洋技研(名古屋市西区)は1987年に設立し、顧客の開発案件から金型設計・製作、トライ(30~150t)までの体制を確立。熱可塑性樹脂から熱硬化…

PART2:匠の技をデジタルに帰す 金型の修正ゼロへ 匠がデジタル技術を駆使すれば金型の修正を減らせないか—。モビリティツーリング部は、そんな取り組みにチャレンジしている。熟練の技を生かし、デジタルの金型モデルでトライと…