デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)。しかし、人が介在する金型づくりでDXを進めるのは簡単ではない。金型企業はDXをどのように考え、取り組むべきなのか。先進…

現代の名工・三井ハイテック 木下 易之氏に聞く「次世代の匠に必要なもの」

デジタル技術や自動化技術の進化によって金型づくりはここ数年、大きく変化している。これから金型技術者にはどのような技能や能力が求められるのだろうか。それとは逆に、時代を越えても変わらず求められることは何だろうか。高度な研削加工の技能を持ち現代の名工(2018年)にも選ばれた、三井ハイテックの金型製造部で特任技師を務める木下易之氏に聞いた。

きのした・やすゆき

1959年生まれ、大分県出身。78年津久見高校機械科卒、三井工作所(現三井ハイテック)入社。2012年金型事業本部金型事業部金型製造部長、16年同事業部金型技術推進部長、19年同事業部金型生産技術部特任技師。18年「現代の名工」に選ばれる。

技能を技術に昇華する装置開発

ノウハウを数値化、装置に技能者と違わぬ能力

次世代の技術者に必要な力

金型技術者にこれから必要とされる力。それは人の技能をデジタル化(数値化)しそれを活かして金型づくりを効率化する機械を開発する力。そしてその機械に技能者と同様の能力を発揮させる力。この2つの力が必要と感じています。

例えば、高度な研削加工の技能を持つ技能者の手や目の動きや力加減を数値に置き換え、同じ動きをする機械をつくる。加工時の振動や音、温度を測り、それをもとに機械の動きを制御し技能者の能力に近づける。いわばノウハウを機械化する力です。

金型はこれまでにも増して、短い時間で、無駄を減らし、最小限の人員で、高い品質に造ることが求められています。そうした中、いかに人が持つ技能を技術に昇華させ生産効率や品質を高めるか。これが次世代の金型技術者が向き合う課題だと思います。

時代を越えて変わらぬ必要な力

新たな機械や工法を開発し、それによる生産技術を確立することで金型の品質や生産効率を改善する力。これは時代を越えて変わらぬ、金型の技術者に必要な力だと思っています。

先ほど、デジタル化により技能を技術に置き換えることを現代の技術者に必要なことと言いましたが、「新しい機械を生み出し効率や品質を高める」ということは変わらない。それを苦と考えず、楽しみ、好奇心旺盛に探究できることです。

私は金型技術者として40数年、常にそうした「改善につながる新しい方法」を探してきたように思います。「当たり前」や「常識」の殻を破り、品質がもっと安定し、楽(効率化)になる方法はないだろうか、と。

最も印象に残っているのが、モーターコア金型のスロットダイの刃物部を加工する治具を開発したこと。スロットダイの刃物部はモーターコアの大きさなどによって形状が実に様々。そのためモーターコアの種類に応じてそれぞれの治具(百種類以上)が必要でした。

それを4種類の治具で全ての加工に対応できるようにしました。治具の製作、保管、セッティングの作業などが全て要らなくなり、時間とコストを大幅に改善しました。それまでは百種類以上の治具を用意するのが常識でしたから、社内で反響も大きくとても喜ばれました。

必要な力を身につけるには

新しい機械や工法を生み出す基となるのは、手や目、耳など五感による「技能」です。デジタル技術の活用も、優れた技能が無くては成し得ません。金型づくりの基礎といえる五感による技能を磨き、そしていつも柔軟な発想で課題解決を探究することだと思います。

金型新聞 2022年2月10日

関連記事

金型のユーザーニーズとして普遍的なものが短納期化。昨今は開発期間の短縮など金型生産に費やす時間が短くなっているほか、コスト削減のため工数削減(手戻り削減)が大きな課題となっている。そこで重要なのがCAEの有効活用だ。近年…

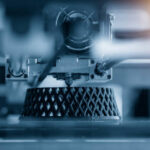

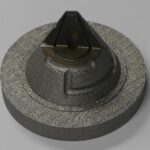

廃棄部分の再利用も可能に 高機能フィルムの製造に適した押出成形金型「Tダイ」などの設計を手掛けるアクスモールディング。同社は、今年の3月にソディックの金属3Dプリンター「LPM325S」を導入。押出成形金型の設計の簡易化…

DXの本質は利益を生み出すことにある。以降では、DXによって「売上げを上げて利益を生み出す」方法と「コストを下げて利益を生み出す」企業のそれぞれの取り組みを取材した。 IoT×特許で価値創造 繁閑の波が激しい中で、いかに…

DXの本質は利益を生み出すことにある。以降では、DXによって「売上げを上げて利益を生み出す」方法と「コストを下げて利益を生み出す」企業のそれぞれの取り組みを取材した。 CAEの活用、データ作成の効率化 自動車用プレス金型…