AI機能搭載の図面検索システムを導入 精密プラスチック金型を手掛けるキヤノンモールドは、キヤノン生産技術部門と共同で開発したAI機能搭載の「類似図面検索システム」を2022年に導入。これを活用し、誰でも簡単に見積もり算出…

【鍛造金型特集】鍛造型、好調を持続

その背景や今後は

自動車生産台数の増加 EV化への対応も必要

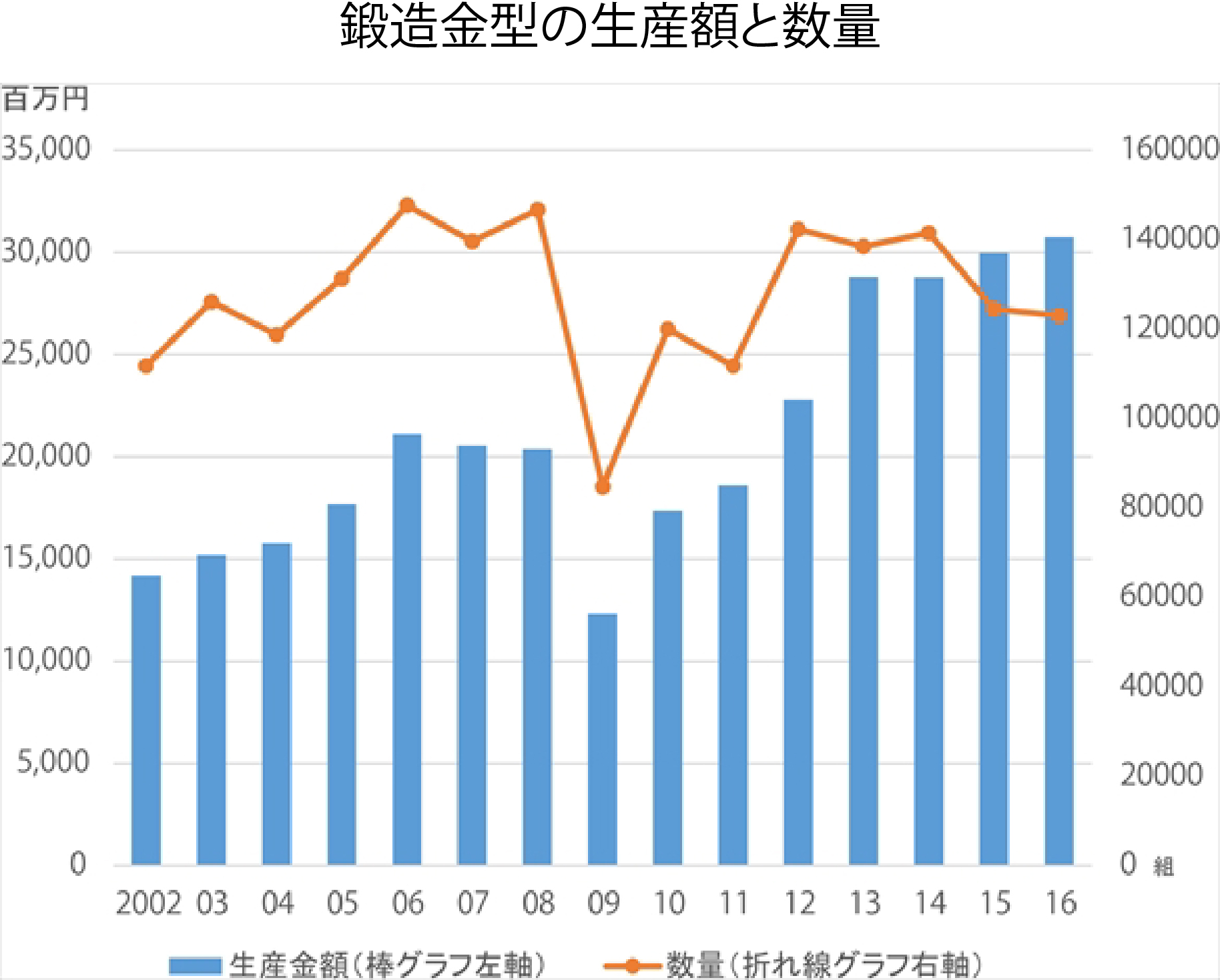

鍛造金型が好調を持続している。経済産業省の機械統計によると、2016年の鍛造金型の生産金額は307億円とリーマンショック前の200億円を大幅に上回る。数量では減少傾向にあることから、1型当たりの付加価値は向上しているともみて取れる(表1)。

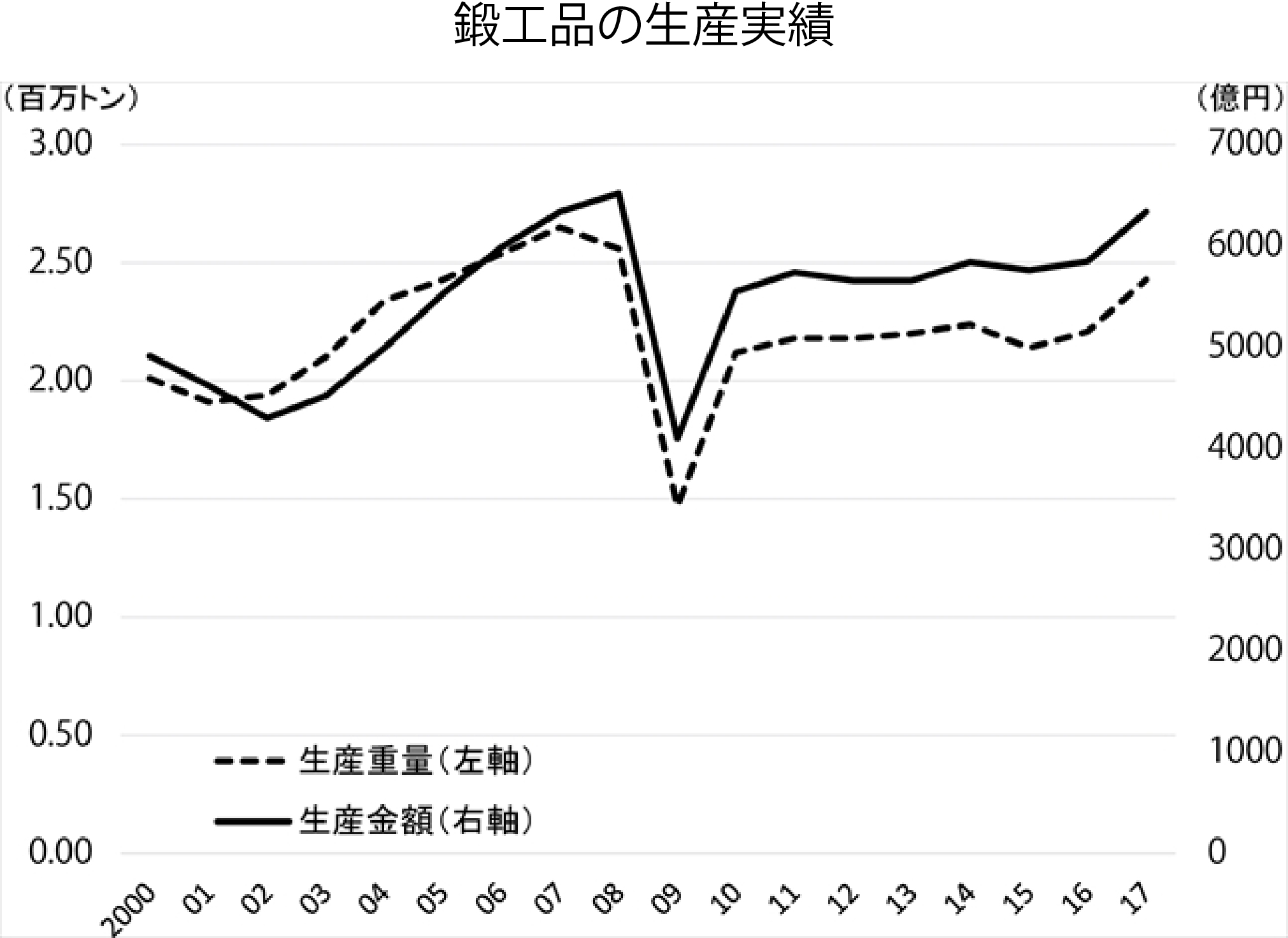

一方、ユーザーである鍛造品の動向はどうか。同じく、経済産業省の生産動態統計によると、鍛工品の17年の生産実績は243万tで、05年以来240万t超えを記録した。金額ベースでも、6340億円とこちらも過去2番目の高い水準となっている(表2)。

背景にあるのは、自動車業界の伸びだ。16年の世界の自動車生産台数は9400万台を超え、右肩上がりが続いている。日本鍛造協会によると、鍛造品の約75%が自動車業界向けであることから、生産台数の拡大は鍛造品の増加に直結する。

では、熱間、冷間部品の内訳はどうか。17年の熱間品の生産重量は約230万t、冷間品が約12万tと95%が熱間品だ。熱間品のほうが大型サイズのものが多いことも背景にはある。

一方、金型では分類がないので、詳細は分からないが「熱間の9割近くが内製」(日本鍛造協会の八木議廣会長)という構図となっている。このため、鍛造型メーカーは熱間専業が少なく、冷間鍛造金型を専業とするメーカーが多い。

いずれにせよ、好調が続く鍛造業界だが、今年の見通しについて、八木会長は「17年の高水準は18年も続く」と話すなど、足元の景気は良好だ。だが、鍛造品はエンジン回りなどの部品が多いことから、電気自動車(EV)の登場で鍛造部品の減少を懸念する声も少なくない。このため、鍛造型メーカー各社は新分野に進出したり、新たな価値を高めたり、様々な取り組みを進めている。

【関連記事:日本鍛造協会 八木議廣会長に聞く 熱間鍛造の動向】

金型新聞 平成30年(2018年)3月10日号

関連記事

脱炭素社会に向けた取り組みがものづくりで加速し、金型業界でもその動きが広がりつつある。先手を打つ金型メーカーの対応には大きくは2つの方向性がある。一つは、太陽光パネルの設置や設備の省エネ化などによる自社の生産活動でCO2…

デジタル技術の進化で、相次いで登場する新技術。次世代の匠はそれらの技術を金型づくりにどのように活かしているのか。また、それら能力を習得するには、どのようなスキルや育成が必要なのか。本特集では、様々ある新技術の中でも、次世…

ダイカスト関連技術が一堂に会する「2022日本ダイカスト会議・展示会(j-dec2022)」が11月10日から12日までの3日間、パシフィコ横浜(横浜市西区)で開催される。主催は日本ダイカスト協会。展示会にはダイカストマ…

活路を創造、混沌に挑む 日本の金型業界にも少しずつ明るさが戻ってきた。とはいえ、受注水準はいまだリーマンショック前の8割程度だ。そんななか、日本金型工業会は「新金型産業ビジョン」を策定した。そこでは、金型業界の向かうべ…